前回箱根湯本~元箱根の11.3kmを歩いたので、次は元箱根~三島を歩く気で意気込んでいましたが…

自宅から元箱根まで距離があり、今の時期だと明るい時間に三島に着けない可能性がある(と夫がブチブチうるさい)ことから、とりあえずこの区間は後回しに。

そのため今回は、昨春歩いた吉原から興津までの22.4kmの次区間である、興津~静岡(1日目)と静岡~藤枝(2日目)を1泊2日で歩いてきました。

続けて3日間以上歩ければ経済的に◎なのですが、以前それで足腰が疲労困憊したため…最長2日にとどめています。

そんなわけで早朝に自宅を出発し、まずは興津駅に到着。

ここから静岡へ向かいます。

前回ここに来たのは1年半以上前なので、少々懐かしい。

前回いちご大福を買った駅前和菓子屋は、まだ閉まっていました。

興津駅では山登り風の団体も一緒に下車したのでビックリしましたが、どうやら薩埵峠へ向かうようです。

興津駅前を10時半過ぎに出発しましたが、天気は少々曇。

でも歩くにはこれくらいが丁度いい。

駅から真っ直ぐ行くと海があるようですが、海岸線よりも1号線のほうが歩きやすそうなので、このまま歩きます。

やっぱり1号線は、歩道も歩きやすいです。

時期的・土地的なものなのか、柑橘類の無人販売を何度も見かけました。

美味しそうなみかんがこれだけ入って、1袋100円!

日蓮宗のお寺、理源寺。

興津宿公園。

この公園周辺には、興津宿旅籠として営業していた割烹旅館の岡屋(現在も営業中)、

江戸時代には脇本陣として・明治以降は後藤象二郎、西園寺公望、伊藤博文などの宿泊地となった、水口屋(現在は跡のみ)がありました。

東海道歴史の道スタンプポイント…初見。

静岡県内の東海道を歩くと見かける、立派な道標石柱。

興津宿公園を過ぎると、興津宿東本陣跡。

そして、一般住宅からひっそりと主張する西本陣。

中島屋?

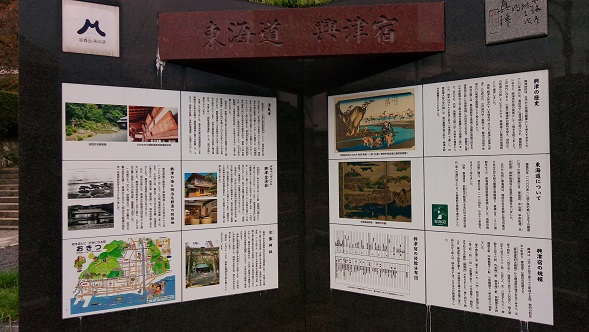

興津宿に関する立派な道標石柱の説明書もありました。

説明書によると、

東へ向かう旅人は興津宿で服装を整え、西へ向かう旅人は親知らず子知らずの薩埵峠を越えてホッとするのが興津宿でした。そんな、東の由比宿からは9.2km、西の江尻宿へは4.2kmの距離がある興津宿ですが、興津地区は古代から交通の要衝として栄えてきました。

680年頃には清見寺下に清見関(きよみがせき:この地は山際にまで海が迫っていたため、東国の敵から駿河国を守るための関所が設けられていた)が設けられ、鎌倉時代になると興津氏が宿の長者として一帯を支配し、江戸時代になると川越や薩埵峠の難所を控え、見延山への街道も分岐していることから、東海道17番目の宿場町として繁栄しました。

現在、興津と呼ばれている地名はかつては「奥津」「息津」「沖津」とも呼ばれ、江戸時代中~後期には、興津川流域で生産された和紙の集散地として知られていました。

また、明治以降には風光明媚な土地柄と温暖な気候が好まれ、清見潟(きよみがた:興津地区に広がっていた干潟のことで、古来から東海道の観光スポットだった。清水湾をはさんで三保松原とペアで鑑賞されたり富士山を組み込んだりして、一級の景勝地となっていた)に面した海岸地域には別荘が立ち並び、明治政府の重鎮たちが避寒に訪れ、興津は政治の裏舞台ともいわれていました。

その後、清見寺(せいけんじ)という立派なお寺がありました。

ネットレビューによると、境内、本堂、庭園、山斜面に立つ五百羅漢が素晴らしいとのこと。

確かに、外観からもただならぬ雰囲気が伝わってきました。

が、ここを観光している余裕はないので非常に残念ながら通過。

清見寺の詳細は以下。

- 奈良時代に創建された臨済宗の有名なお寺

- 徳川家康が幼少期に今川氏の人質として駿府にいた頃、当時の清見寺住職のもとを度々訪れていた

- 古来より観月の名所として知られ、多くの詩文に書かれていた

- 興津から三保松原を眼下に納める境内には、仏殿・大方丈・書院・庫裏・鐘楼が立ち並び、江戸時代中期作の五百羅漢石像(島崎藤村の作品にも登場した)や徳川家康手植といわれる臥龍梅、咸臨丸記念碑などがある

- 江戸時代初期に作られ1936年に国の名勝に指定された美しい庭園がある

- 朝鮮通信使ゆかりの寺として国の史跡に指定されている

立派なお寺を通過した後、向かい側の道路を見ると「大正天皇在來宮海水浴御成道」と彫られた石碑。

東海道線興津駅開業に伴い、当時皇太子だった大正天皇が海水浴に来られた際お通りになった道のようです。

西園寺公望の別荘だった、興津坐漁荘(おきつざぎょそう)。

ここでも、立ち寄りたかったのですが通過。

建物は復元されたものなので、正式には坐漁荘跡だと思います。

1919年に建てられた本物は移築され、現在は愛知県の明治村にあるそうです。

この他にも明治以降、興津には伊藤博文、井上馨、松方正義の別荘が建てられました。

清水清見潟公園の端にあった、井上馨像。

確かに興津は政治臭がすごい…

少し歩くと、延命地蔵尊。

立派な松が目立つ東光寺。

歩きやすい1号線をただひたすら歩いて行きます。

庵原川という川を渡ります。白鷺や鴨が数羽いました。

日本橋から168km地点を通過。

事前調査によると、奥に見える「榊屋」という定食屋さんが美味しいらしい。

いきなり大きな松。旧東海道の名残かな?

清水駅方面へ向かって1号線を歩き続けます。

藤枝まで36km。まだまだ先は長いです。

あと少しで清水駅というところで、1本の松とお馴染みの道標石柱。

道標には「細井野松原」と書かれていて、そばには説明書。

説明書によると、ここ一帯は江戸時代、旅人が安全な旅ができるようにと徳川秀忠が工事奉行に街道両側に松の木を植えさせたため、計206本の松並木でした。

が、太平洋戦争時に航空機燃料として伐採されたことで無くなってしまい、今ある松は平成になって植えられたものとのことです。

さらに、そばには「無縁さんの碑」と書かれた石碑。

どうやら松並木を伐採中に多量の人骨が出てきたらしく、行き倒れた東海道の旅人を埋葬したものだとして、この石碑を建てたみたいです。

その後もひたすら1号線を進むと、ついに清水駅。

この先もまっすぐ行くと江尻宿があるそうですが、寄らずに通過。

巴川を渡ります。少しずつ青空も見え始めました。

巴川を渡ると工場地帯が延々と続きます。

小糸製作所静岡工場。

福聚院というお寺。

日本橋から175km地点。藤枝まで約30km。

京都へ320km!って想像不可能…

とりあえず、とんでもなく先が長いことだけは分かります。

石柱には旧東海道案内図。

予定よりもスムーズに歩いたため想定していた飲食店には入れず、仕方なく昼食はココイチ。

夫はまたもやブチブチ言っていましたが、周辺にあった他の大手飲食店よりはマシと思う。

昼食後は本格的に晴れてきたので、一気に暑くなりました。

左には東静岡駅。歩道以外に自転車道もあって充実した道路です。

近くには、「MARK IS 静岡」というH&MやZARAが入った大きなショッピングビル。

そんなビルの道路を挟んで山側には静岡県護国神社。

そんな道を黙々と歩いていると、日本橋から180km地点。

あと少しで静岡駅&今夜の宿に到着です。

ちなみに、府中宿は静岡駅のすぐ傍にあるらしい。

15時頃、静岡駅前にある今晩の宿「静鉄ホテルプレジオ静岡駅北」に到着。

これくらいの時間に宿に着けると翌日がラクです。

今日は基本的に平坦な道だったので、実際の距離よりもだいぶラクに感じました。

ホテル到着後、ウェルカムドリンク的オレンジジュースをもらい、そこへ自宅から持ってきたレモンを投入。

元々は休憩時に食べる予定でしたが、その機会なくここまできてしまいました…でもこれが美味しかった!

今日は、休憩を除いて計4時間半歩きました。

神奈川県より暖かいものの、朝晩の冷え込みは同じくらい。

この日はホテル内で夕食を食べた後に松坂屋内を物色。

その後ホテルに戻って湯船に浸かり、念入りにマッサージをして早めに就寝しました。

翌日は静岡~藤枝の22km【東海道を歩く】を歩きました。