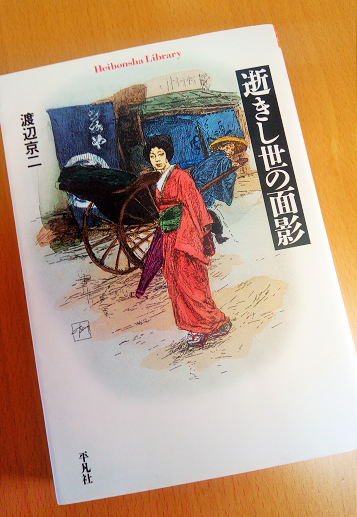

『逝きし世の面影』における訪日外国人の記述から、何度かご紹介している江戸時代の庶民生活。

今回は「江戸~明治初期時代の子どもを取り巻く環境」についてご紹介します。

現代日本社会の子どもは、幼少時代から大人と同じような振る舞い・対応を求められる傾向が年々強まっているように見えます。

と同時に、折檻・虐待・体罰は暴力であり「犯罪」、しつけや愛情にはならない現実を受け入れろで書いたような、子どもが大切に扱われているとは言い難い環境があるようにも思えます。

が、江戸~明治初期は違ったようです。

以下に、当時の子どもを取り巻く環境についてご紹介したいと思います。

子どもは社会全体から大切に扱われていた

当時、麻布に約1年間滞在していたエドウィン・アーノルドは『Japonica』で、

「街はほぼ完全に子どもたちのものだ」

と述べ、子どもの行動が大人から尊重されていたことを記しています。

どうやら現代では想像できないほど、当時の子どもの遊び場は多かったようです。

ワーグナーの書いた『日本のユーモア』でネットーは、

「日本ほど子供が、下層社会の子供さえ、注意深く取り扱われている国は少なく、ここでは小さな、ませた、小髷をつけた子供たちが結構家族全体の暴君になっている」

と指摘しているほどです。

またフランス人弁護士のジョルジュ・ブスケも『日本見聞記1』で、

「子供たちは、他のどこでより甘やかされ、おもねられている」

と述べています。

さらにアメリカ人のエドワード・S・モースに至っては『その日・2』で、

「私は日本が子供の天国であることをくりかえさざるを得ない。世界中で日本ほど、子供が親切に取り扱われ、そして子供のために深い注意が払われる国はない。ニコニコしている所から判断すると、子供達は朝から晩まで幸福であるらしい」

としつこいほど何度も指摘しているのです。

暗い顔をしている子どもが目立つ現代日本社会からは信じられないほど、当時の社会は子どもにとって生きやすいものだったことがうかがえます。

さらに、イギリス人探検家イザベラ・バードは『日本奥地紀行』で、

- 「人びとは仕事から帰宅し、食事をとり、煙草を吸い、子どもを見て楽しみ、背に負って歩きまわったり、子どもたちが遊ぶのを見ていたり、藁で蓑を編んだりしている。」

- 「いかに家は貧しくとも、彼らは、自分の家庭生活を楽しむ。少なくとも子どもが彼らをひきつけている。」

と述べて、家庭内では子どもが大人の注目を集めている旨を記しています。

日本について「子どもの楽園」という表現を用いたのは、『大君の都』を書いたイギリス人のラザフォード・オールコックですが、その表現がぴったりの環境が江戸時代の子どもたちには与えられていたようです。

当時は子どもが健康に成人を迎えられる確率が低かったこと、現代ほど複雑な社会環境ではなかったことで社会全体にストレスが少なかったこと等も影響していると思いますが、

少なくとも現代よりは、大人が子どもの意思を尊重して生活していたことが想像できます。

幼い子どもは親と過ごす時間が多く、親は幼い子どもの肌によく触れていた

社会が子どもを大切に扱っていたのは、当時の親が子どもと真摯に向き合っていたこととも無関係ではないはず。

イザベラ・バードは『Unbeaten Tracks in Japan,2 vols, New York, 1880,vol.1』で、

「私はこれほど自分の子どもに喜びをおぼえる人々を見たことがない。子どもを抱いたり背負ったり、歩くときは手をとり、子どもの遊戯を見つめたりそれに加わったり、たえず新しい玩具をくれてやり、野遊びや祭りに連れて行き、子どもがいないとしんから満足することがない」

と述べています。

また『長崎海軍伝習所の日々』でオランダ人のカッテンディーケは、

- 「一般に親たちはその幼児を非常に愛撫し、その愛情は身分の高下を問わず、どの家庭生活にもみなぎっている」

- 「彼らほど愉快で楽しそうな子供たちは他所では見られない」

と言っています。

また、エドワード・S・モースは『その日・2』で、

「彼らは母親か、より大きな子供の背中にくくりつけられて、とても愉快に乗り廻し、新鮮な空気を吸い、そして行われつつあるもののすべてを見物する」

と述べ、祭りやそれ以外の場で大人が子どもと一緒になって遊んでいる光景を、頻繁に目にした旨を記しています。

さらに、『日本のユーモア』でネットーは、

「カンガルーがその仔をそのふくろに入れて何処へでも連れてゆくように、日本では母親が子供を、この場合は背中についている袋に入れて一切の家事をしたり、外での娯楽に出かけたりする。子供は母親の着物と肌とのあいだに栞のように挟まれ、満足しきってこの被覆の中から覗いている」

と指摘し、母親と幼い子どもが片時も離れず生活している様子を記しています。

でも書いたように、江戸時代の子育ては、明治時代以降に始まった厳しく育てる西洋式育児法ではなかったので、

幼い子どもには十分に甘えさせ、そして向き合い、愛情を存分にかけるのが一般的だったようです。

それは結果として、親と子どもが一緒にいる時間、親が子どもの肌に触れている時間の増加に繋がりました。

そこには、現代とは違う子育て観念があったことがうかがえます。

日本の子どもは泣かない

とはいえ四六時中幼い子どもと一緒にいたら、誰か別の人間の助けがない限り、母親はノイローゼになってしまう気がします…なぜなら赤ん坊は泣くのが仕事のようなものだからです。

が、現代からは想像できないことですが、『逝きし世の面影』によると当時の訪日欧米人の間では「日本の子どもは泣かない」というのが定説だったそうです。

また、日本の子どもには「親の言いつけをきかずに泣きわめくような習慣はなかった」とも言われています。

『その日・1』においてエドワード・S・モースは、

「赤ん坊が泣き叫ぶのを聞くことはめったになく、私はいままでのところ、母親が赤ん坊に対して癇癪を起こしているのを一度も見ていない」

と述べています。

それはイギリス人のイザベラ・バードも同じで『Unbeaten Tracks in Japan,2 vols, New York, 1880,vol.1』において、

- 「私は日本の子どもたちがとても好きだ。私はこれまで赤ん坊が泣くのを聞いたことがない。子どもが厄介をかけたり、言うことをきかなかったりするのを見たことがない」

- 「英国の母親がおどしたりすかしたりして、子どもをいやいや服従させる技術やおどしかたは知られていないようだ」

と述べています。

上記の話が真実であれば、江戸時代の赤ん坊はほとんど泣かなかったということになります。

江戸時代の子どもにストレスがなかったからか?大人や親から存分に愛情を受け取っていたからか?原因は不明ですが、当時の赤ん坊は泣く必要がなかったようです。

ちなみに、どうして当時の子どもは泣かなかったのか?泣く必要がなかったのか?を『その日・1』でモースは、

「刑罰もなく、咎められることもなく、叱られることもなく、うるさくぐずぐず言われることもな」かったこと

に起因するとしています。

確かに、当時は親や大人が子どもに対して、口うるさく言う必要がなかった江戸時代の社会環境も影響していると思います。

また、親自身もそのようにして育っていたのでしょう。

親や大人は子どもに手を挙げることはほとんどなかった

そうはいっても子どもは満たされない愛情を埋めるために、親や大人の気を引こうとして何かと悪さをする場合もあるかと思います。

そういう場合に現代日本社会では、しつけと称して体罰や折檻を行う人々がいまだにいるようですが、江戸時代の大人にはそんなことは考えられなかったようです。

長崎に住んでいたイスパニア商人のアビラ・ヒロンは『日本王国記』で、

- 「子供は非常に美しくて可愛く、6、7歳で道理をわきまえるほどすぐれた理解をもっている。しかしその良い子供でも、それを父や母に感謝する必要はない。なぜなら父母は子供を罰したり、教育したりしないからである」

- 日本人は刀で人の首をはねるのは何とも思わないのに、「子供たちを罰することは残酷だと言う」

と述べています。

また『日欧文化比較』でイエズス会宣教師であるルイス・フロイスも、

「われわれの間では普通鞭で打って息子を懲罰する。日本ではそういうことは滅多におこなわれない。ただ言葉によって譴責するだけである」

と指摘しています。

この本は1585年に書かれたものですが、産業革命以前の教育でも子どもを鞭打っていたんですね…

そして『江戸参府随行記』でスウェーデン人医師・植物学者であるツュンベリは、

「注目すべきことに、この国ではどこでも子供をむち打つことはほとんどない。子供に対する禁止や不平の言葉は滅多に聞かれないし、家庭でも船でも子供を打つ、叩く、殴るといったことはほとんどなかった」

と述べています。

さらに『日本風俗備考・2』でフィッセルも、

「日本人の性格として、子供の無邪気な行為に対しては寛大すぎるほど寛大で、手で打つことなどとてもできることではないくらいである」

とまで言っているのです。

こうした記述を見ると、江戸時代には現代とは全く違う教育があったことが分かります。

イザベラ・バードが述べているように、

「日本では、親の言うことをおとなしくきくのが当然のこととして、赤ん坊のときから教えこまれている」(『日本奥地紀行』)

ことも要因だったかもしれません。

が、むしろ江戸時代の日本は、社会全体が子どもを中心に動いており、

親や大人が子どもにかける愛情が、現代とは比べものにならないほど多かったことが要因ではないかと思っています。

江戸時代の子どもたちの表情から察するに、当時の日本は精神面で世界一豊かな民族だったのではないか、とさえ思えてきます。

そんな教育は明治時代以降の西洋化・軍国化によって消滅し、キリスト教的な欧米流教育へと変えられてしまいました…

結果、体罰や虐待、折檻が横行するようになり、そんな教育が繰り返された結果、現代のように荒んだ社会を生む原因の1つになったのだろうと思います。

教育の破壊は、社会にとって致命傷だからです。

親は幼い子どもと十分に向き合っていた

では、厳しいしつけがない中で子どもはどうやって成長していったのでしょう。

『英国公使の見た明治日本』においてフレイザー夫人は、日本の子どもは、

「怒鳴られたり、罰を受けたり、くどくど小言を聞かされたりせずとも、好ましい態度を身につけてゆ」き、「彼らにそそがれる愛情は、ただただ温かさと平和で彼らを包みこみ、その性格の悪いところを抑え、あらゆる良いところを伸ばすように思われます。日本の子供はけっしておびえから嘘を言ったり、誤ちを隠したりはしません。青天白日のごとく、嬉しいことも悲しいことも隠さず父や母に話し、一緒に喜んだり癒してもらったりするのです」

と指摘しています。

現代を生きる年長者の中には、「そんな風に甘やかされて育つとだめな大人になる」と考える方もいるかもしれませんが、フレイザー夫人は強く反論します。

「それでもけっして、彼らが甘やかされてだめになることはありません。分別がつくと見なされる歳になるとーいずこも6歳から10歳のあいだですがー彼らはみずから進んで主君としての位を退き、ただ一日のうちに大人になってしまうのです」

と述べ、幼少期に親からの十分な愛情があれば、子どもは自然と自立していくことが可能であることを示唆しています。

当時の親における最大の関心事は子どもであり、

ある程度の年齢までは親と子どもは一緒に過ごすのが当たり前の江戸時代だったからこそ可能な、

物質的ではない十分な親からの愛情を、子どもは受けることが可能だったからかもしれません。

まとめ

「日本人の大人は子どもを自分たちの仲間に加え、自分たちに許される程度の冗談や嘘や喫煙や飲酒等のたしなみのおこぼれを、子どもに振舞うことをけっして罪悪とは考えていなかった」(『逝きし世の面影』417項)という記述の通り、江戸時代は大人と子どもの区別をハッキリさせない社会だったようです。

というよりも、子ども・大人という括りではなく「この歳まではこのように過ごす」という分け方だったのかもしれません。

当時における子どもの服装が、大人の服装を小型化したものであったことからもそれがうかがえます。

ただ、明治時代以降になると西洋的教育の流入によって、子どもと大人も明確に区別されるようになり、

子どもを甘えさせない育児法が推進され、軍国化に伴ってしつけと称した体罰・折檻などによる教育がまかり通るようになってしまいました。

その結果、上が間違っていても命を粗末にする戦争や、子どもを犠牲にする事故などが相次いでしまっているように見えます……

「昔からやってきたことだから、止めるわけにはいかない」と、人の命よりも、明治時代から始まった習慣を優先する風潮がいまだにあるのです。

確かに、江戸時代にも丁稚奉公があり、現代であれば規制されている児童労働も普通に行われていました。

ただ江戸時代の社会環境を知ると、その児童労働は明治以降のものとは性質が違うものであったことが予想できます。

それは、

でも書いたように、現代とは違う社会環境・文化・文明があったから。

単純に現代と比較することはできないと思います。

長々と書いたように、江戸時代の子どもはある程度の年齢までは、親や周囲の大人からの十分な愛情を受けて生活していたことがうかがえます。

そして幼少期における物質的でない愛情享受が、その後の自立を促すことも見てとれました。

過去に、そのような時代がこの列島にもあったかと思うと、現代日本社会における子どものあり方を深く考えずにはいられません。

【追記】『あふれるまで愛をそそぐ 6歳までの子育て』(本吉圓子、2006)という本に、江戸時代そのままのような育児のあり方が書かれていて、明治以降の育児・教育には誤りが多いと感じています。