前回川崎から横浜までの11kmを歩いたので、今回は横浜から戸塚を歩きました。

横浜駅西口から出発して戸塚駅前までの約12kmです。

日本で初めての鉄道は、1872年(明治5年)5月に品川-横浜間で開業されたそうですが、

現在の横浜駅が1915年(大正4年)に開業する前の43年間は、桜木町駅が横浜駅だったそうです。

桜木町駅関内寄りの場所に「鉄道発祥の地」の記念碑がありましたが、合点がいきました。

横浜市内の国道1号線は道路が広く、歩きやすい道で助かります。

横浜が開港するきっかけとなったのは日米修好通商条約ですが、開港地は当初、神奈川の予定だったそうです。

しかしながら、東海道沿いに位置する神奈川を開港すると、外国人との間にトラブルの発生する恐れがあった為、横浜に変更されたといわれています。

そうです、東海道を歩いています。

少し歩くと保土ヶ谷区に入りました。

横浜市には18区ありますが、その中でも保土ヶ谷区は1番初期に出来た区の1つ(他に鶴見区、神奈川区、中区、磯子区があります)で歴史ある区のようです。

本陣跡を見つけました。

本陣は、東海道を往来する幕府の役人や参勤交代の大名が宿泊する場所でした。

本陣が混雑した際は脇本陣に宿泊したそうですが、保土ヶ谷には藤屋、水屋、大金子屋という三軒の脇本陣があったそうです。

東海道と旧東海道が重なっていて、管轄自治体が旧東海道に力を入れている場合、道路脇にはこんな目新しい看板を目にすることができるようです。

脇本陣跡(藤屋)です。

旅籠屋跡(本金子屋)です。

こちらは、保土ヶ谷宿の松並木と一里塚跡。

日本における街道並木の推進が全国的に行われるようになったのは、江戸時代に入ってからだそうです。

1604年(慶長9年)、幕府は諸国の街道に並木を植えるよう指示しました。以来、夏は木陰として・冬は雨風を防いで旅人の休息場所となることから大切に保護されてきたそうです。

ちなみにここの松並木は、歌川広重や葛飾北斎の浮世絵にも度々描かれているそうです。

横浜市内は400万人以上が住んでいますが、この川は綺麗です。一里塚跡横の川には鴨がたくさんいました。

鯉もいました。

長らく平坦な道でしたが、下り坂に突入。

細い道を下っている途中、戸塚区に入りました。

ずっと国道1号線を歩いてきましたが、旧東海道の案内が出ています。

東海道のすぐそばに旧東海道があると、こうした案内板を確認しながら歩けます。

不動坂だそうです。

ブリジストン工場近くで、舞岡川にかかっている「五太夫橋」という橋を見つけました。

ここは、中田に住んでいた石巻(五太夫)康敬が、徳川家康を迎えて平伏した場所で、彼の名に因んで五太夫橋と名付けられたそうです。

康敬は小田原の北条氏康、氏政、氏直の三代にわたって仕えた小田原城の重鎮らしい。

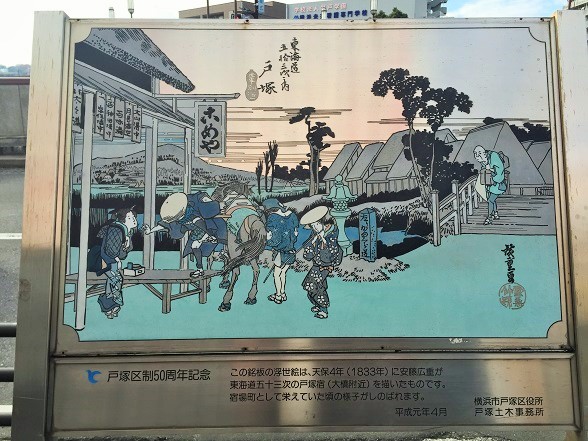

歌川広重が書いた戸塚宿の様子。

道沿いには浮世絵が描かれた銘板をいくつか見ることができました。

3時間以上歩いてようやく戸塚駅に到着。夫も私もちょっと疲れました…

次回は、戸塚から藤沢を歩きます。