今回は、川崎から横浜を歩いてきました。

前回の品川から川崎の13kmを歩いたときよりもだいぶ寒くなり、ダウンと手袋を着用しての出発です。

これまでの【東海道を歩く】では国道1号線や15号線を歩いてきましたが、今回は京急線沿いを歩きます。

少き始めて少しすると京急線八丁畷駅があり、傍にはこんな看板がありました。

そこには「東海道は、川崎宿の京都側の出入り口から西へ八丁(約870m)にわたり、畷(なわて)といって街道が田畑の中を真っ直ぐ伸びており、市場村(現在の横浜市)との境界に至ります。そうしたことから、この付近を八丁畷と呼ぶようになった。」云々書いてありました。

その看板の近くには、旧東海道と記載された立派な石碑。

この八丁畷付近は江戸時代から多くの人骨が発見され、戦後も道路工事などでたびたび堀り出されていたそうです。

江戸時代の記録によると、川崎宿は震災、大火、洪水、飢饉、疫病などにたびたび見舞われ、多くの人々が命を落としているそうです。

そのため、そうした災害で亡くなった身元不明の人々を、川崎宿外れの松けやき並木下にまとめて埋葬したのではないかといわれています。

そうして亡くなった人々の霊を供養するために慰霊塔が建てられ、無縁塚とよばれながら地元の方々によって今も供養が続けられているそうです。

そんな厳しい過去を目の当たりにしながら、旧東海道である商店街の中を歩いていきます。

横浜熊野神社。

少し歩いて「市場村一里塚」。

商店街を歩いていましたが歩道がなくなったので、国道15号線沿いを歩くことに。

国道に出た直後に鶴見川。この鶴見川を含めて今回いくつかの川を見ましたが、工場地帯のためかどの川もあまり綺麗ではありませんでした。

国道は歩きやすいです。日本橋から22kmの地点を通過していきます。

生麦に入り、日本橋から24kmの地点を通過。

東神奈川に入り、日本橋から28kmの地点を通過していきます。

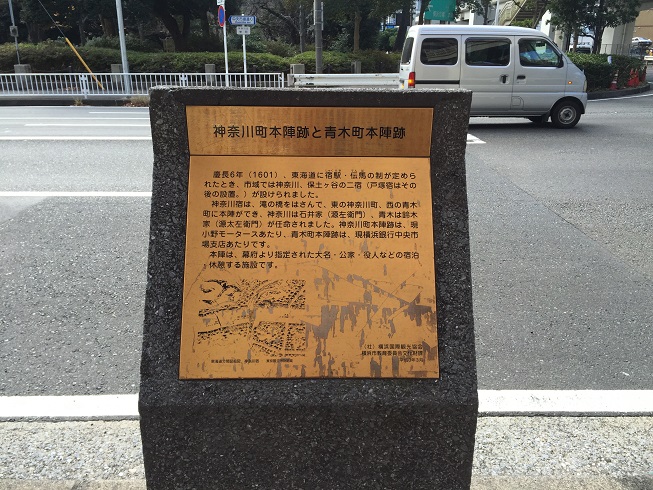

歩き進めていくと、神奈川町本陣跡、青木町本陣跡に関する石碑がありました。

本陣とは、大名や公家などが宿泊・休息するための幕府公認の宿だそうです。

江戸時代に幕府が諸大名に参勤交代をさせるため、東海道53次の宿場毎に置いた本陣があり、

神奈川宿では滝ノ橋を中心に、江戸側には神奈川本陣、反対側に青木本陣が置かれていたそうです。

ようやく横浜に到着です。今回は11kmという距離の割には、比較的楽に歩くことが出来ました。

寒い時期の方が疲労は少ないようです。

次回は、横浜から戸塚を歩きます。