箱根湯本から元箱根までの11.3kmを歩いた①【東海道を歩く】の続きです。

怪しい神社の別院を過ぎると、またもや須雲川自然探勝歩道が出現。

そしてその横には、割石坂(わりいしざか)の説明書。

割石坂とは、曽我五郎(曽我兄弟の弟。曽我兄弟については箱根湯本から元箱根までの11.3kmを歩いた①【東海道を歩く】に記載)が富士の裾野に仇討ちに向かう際、腰の刀の切れ味を試そうと、路傍の巨石を真っ二つに切り割った場所だそうです。

割石坂のそばには、接待茶屋についての説明書もありました。

江戸時代後期、箱根権現の別当職である如実は、箱根八里を往復する旅人に湯茶を、馬には草・藁わら・穀類などを施し大変喜ばれていましたが、資金が続かず行き詰っていました。

如実は、江戸呉服町の加勢屋与兵衛らの協力を得て、施行の断続を幕府に願い出、1824年にようやく許可がおりました。

再開にあたって、新しく設置する施行所を畑宿と須雲川に希望していましたが、2か所とも街道宿駅の出入口の休息所であったために許可されず、東坂は割石坂のこの辺りに、西坂は施行平に設置されました。

ちなみに、箱根湯本から元箱根を経て箱根峠までの上り坂を箱根東坂、箱根峠から三島宿までの下り坂を箱根西坂と呼ぶそうです。

畑宿まで0.7km、湯本からようやく5km歩きました。

まだまだ先は長いため…ここで昼食に。

食べていると、私達のような軽装ではなく、山歩きの装いの慣れた足取りの方々が。

1日の行程を伺ってビックリ…当時の東海道歩きに劣らない歩行量です…東海道歩きに対する意気込みの差を見せつけられました。

他人のモチベーションに触発されつつ昼食後歩いていると、歩道のある道が現れて歩きやすくなりました。

が、どこまでも続く上り坂にそろそろ足がきています…

そんな坂を一歩一歩進んでいると、箱根旧街道と書かれた木柱と石畳が出現。

おそらく今歩いている732号線をショートカットできる道ですが…

ちょっとヤバそうな雰囲気だったのでこのまま732号線を歩きます。

旧街道はときどき732号線と合流するので、たびたび様子を窺い知ることができます。

それにしても、732号線で繰り返される急カーブはつらいです…

箱根寄木細工の里・畑宿まであと少し…

またもや歩道が消滅…しかも朽ち果てた標識とガードレールが不気味です。

そんな道を歩いていると民家が見え、本陣跡に到着。

説明書には本陣跡、旧茗荷屋庭園、ハリスが箱根関所ですったもんだした話、に関することが書かれていました。

本陣跡としての雰囲気そのまま、わざわざ置かれている感の強い街灯。

旧茗荷屋庭園に関しての説明書。

畑宿の名主である茗荷屋畑右衛門の庭は、山間から流れる水を利用して滝を落とし、池にはたくさんの鯉を遊ばせた立派な庭園で、当時街道の旅人達の評判になっていました。ハリスやヒュースケンなど幕末外交の使者たちもこの庭を見て感嘆しています。

民家が続く道を歩いていると、畑宿に到着。

右には、「駒形権現」「荒湯駒形権現(あらゆこまがたごんげん)」と呼ばれ、地元の住民からは「駒形さん」と親しまれてきた駒形神社。

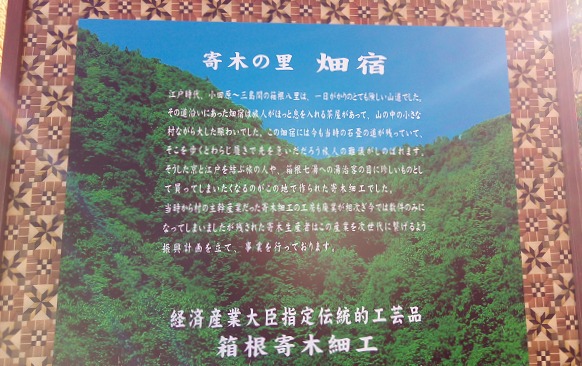

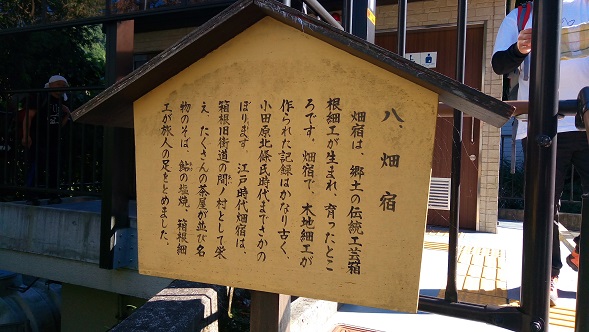

畑宿に関する説明書。

周辺には寄木細工のお店が数軒あり、少し行った所には観光バスも数台停まっていました。

畑宿に関する説明書。

畑宿は、郷土の伝統工芸である箱根細工が生まれ、育ったところです。畑宿で、木地細工が作られた記録はかなり古く、小田原北条氏時代までさかのぼります。江戸時代畑宿は箱根旧街道の間ノ村として栄え、たくさんの茶屋が並び名物のそば、鮎の塩焼、箱根細工が旅人の足をとめました。

今回は732号線を歩いているので立ち寄りませんでしたが、箱根旧街道一里塚も見えました。

入口付近には公衆トイレもありました。

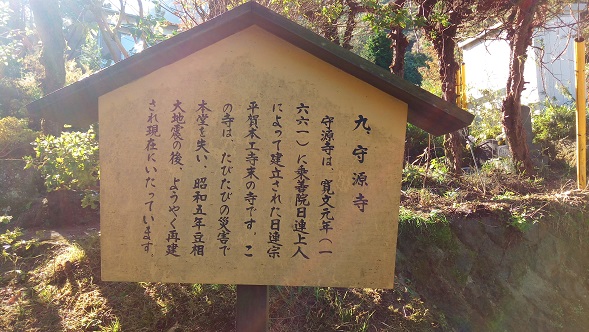

そばには、守源寺というお寺もありました。

守源寺は1661年に創建された日蓮宗の有名なお寺で、度々の災害で本堂を失い、1930年の豆相大地震の後再建され現在に至っているとのこと。

入口から見た守源寺。

畑宿を過ぎて上っていると、畑宿寄木会館。

ここは寄木細工を展示・即売する施設で、寄木細工製作の実演を見ることができるほか、体験工房もあり寄木細工職人の指導により、用意された部材で寄木のコースターを作ることもできるそうです(予約制)。

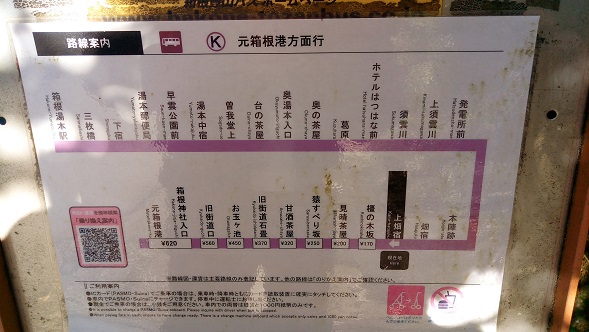

箱根登山バス「上畑宿」バス停を通過。

スマホ以外にもバス路線案内で現在地を確認できるので、不安なく歩き進めていけます。

路線図で見ると、箱根湯本からこれだけ歩いたんだなぁと感慨深いです。

1号線の下を通っていきます。

上り坂はまだまだ続きます…運動不足がたたってふくらはぎが痛い…ので休み休み進みます。

相変わらず空は快晴。

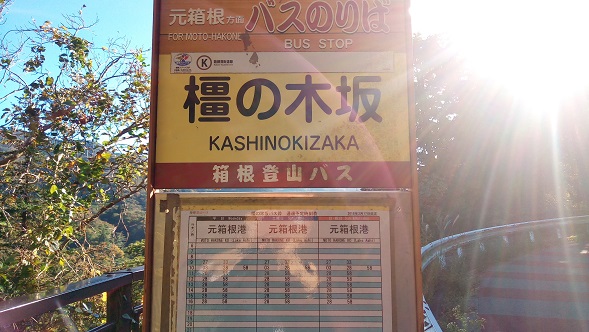

「橿の木坂」(かしのきざか)バス停を通過。

急カーブが続きます…

そんな急カーブ+急な上り坂に嫌気が差したのか、夫の「ショートカットできるかも?」という安易な考えに乗り、あろうことか石畳の道を進むことを選択…大丈夫か???

整備された階段を登り切ると、元箱根までの案内版がありました。

見晴橋という小さな橋を渡ります。

新設された箱根旧街道の歩道とのことですが…1人では心細くなるような道です。

甘酒茶屋まで1.3km、元箱根までは3km。

石畳が落ち葉に隠れていますが、新設されただけあって手すりも含めて歩きやすいです。

突如として右に上り階段が現れましたが、その先には見晴茶屋(みはらしぢゃや)があるようです。

見晴らしたい気持ち満々ですが、これ以上上るのは避けたい…ので残念ながら通過。

当時の旅人たちは、ここで束の間の休息をしたのかな。

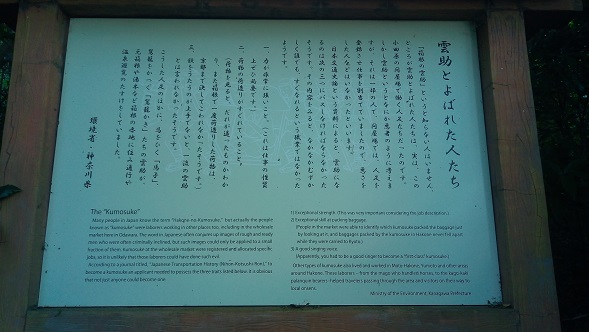

石畳脇には、雲助(くもすけ)についての説明書。

雲助とは、江戸時代に宿場などにいて駕籠をかついだ住所不定の人夫のこと。

彼らは、東海道の旅人を助ける不可欠な存在だったそうです。

道が少々ひらけた場所に設置された椅子。

こんな風に途中で休める場所があるのはいいなぁ~

先ほど通った見晴橋と似た山根橋を渡ります。

標高1000mくらいの所にいるはずですが、森の中をずっと歩いていたため景色を拝む機会がなかなかありませんでした。

が、ここにきてちょっとだけ見えました!

快晴でも森の中はうす暗いので、少々心細い雰囲気。

そんな風に思っていたら、正面から人。

「コンニチハ!」と足取りの軽い欧米人と何度もすれ違いました。

こんな場所を歩く外国人がいるとは…基本の筋肉量・体力の違いを見せつけられた思い。

元箱根まで2.7km。

甘酒橋を渡ります。

光が差して少しずつ明るくなってきました。

大小問わず石畳になりきれていない石をできるだけ脇に寄せながら前進。

こういう石に足をとられかねないので注意!

またもや急坂が出現。

猿滑坂(さるすべりざか)という坂のようですが、元あった場所とは違うようです。

説明書によると、猿といえどもたやすく登れなかったことから、この坂の名の由来となっているらしい。

そんな険しい石畳を上った後は、732号線に繋がる急階段へ。

もうへとへと…

そんなこんなで、須雲川自然探勝歩道と旧東海道石畳は十分すぎるほど味わい尽くしたので…

以降は再び732号線を歩きます。

長くなったので、つづきは箱根湯本~元箱根の11.3kmを歩いた③【東海道を歩く】